News

Schlucken – Ein Reflex, der unser Überleben sichert

24.05.2025 S.Ho

Wert, weitergeleitet zu werden!

Der Podcast von SWR zeigt interessante Einblicke in den Schluckablauf und mögliche Diagnostik- und Therapieschritte bei Schluckstörungen. Gut gemacht und interessante Einblicke in den Beruf der Logopäd:in: Also unbedingt weiterleiten!

- Hören auf Apple Podcast

- Hören in der ARD Audiothek

- Hören auf Spotify

Chancen warten darauf, gepackt zu werden

31.03.2025 H.Sch.

Symposium Trachealkanülen

Die Logopädie des Schweizer Paraplegiker-Zentrum führt am 25. November in Nottwil ein Symposium zu Trachealkanülen-Management durch.

Die heute vorhandenen Chancen zur Steigerung der Lebensqualität im Zusammenhang mit dem Trachealkanülen-Management gilt es noch konsequenter zu nutzen. Das Symposium vermittelt dazu mit ausgewiesenen nationalen und internationalen Referernt:innen einen überzeugenden Input.

Das Symposium richtet sich an alle Berufsgruppen, die mit tracheotomierten Patient:innen arbeiten. Die Teilnahme ist entweder vor Ort in Präsenz oder online möglich. Online können auch einzelne Referate gebucht werden.

Weitere Informationen finden Sie hier und im untenstehenden Flyer.

Soirée purée für betroffene und angehörige

19.03.2025 SHo

Nach grossem Erfolg im letzen Jahr laden die Spezialistinnen der Rehaklinik Zihlschlacht alle Interessierten ein, sich umfassend über das Thema Schluckstörungen zu informieren. Freuen Sie sich auf spannende Vorträge aus den Bereichen Ernährungsberatung und Logopädie sowie auf eine Ausstellung mit hilfreichen Produkten und innovativen Lösungen rund um die Ernährung bei Schluckstörungen. Der anschliessende Apéro zeigt, dass Genuss auch bei angepassten Kostformen nicht zu kurz kommen muss.

neue webinar-reihe

09.03.2025 SHo

evidenzbasiertes wissen - leicht verdaulich

DYSPHAGIE IM FOKUS bietet Therapeut:innen und anderen medizinischen Fachleuten evidenzbasiertes und praxistaugliche Inhalte rund um Diagnostik und Therapie der Dysphagie.

freie Kursplätze Basiswissen

26.02.2025 S.St.

Kurs Basiswissen Dysphagie

Im Kurs "Basiswissen Dysphagie" Ende April 2025 für Pflegefachpersonen, Ernährungstherapeut*innen, Ärzt*innen, Ergo- und Physiotherapeut*innen oder weitere interessierte

Berufsgruppen hat es noch freie Plätze.

Detaillierte Informationen unter diesem Link.

Denn die Patient*innen mit Dysphagie profitieren massgeblich, wenn alle involvierten health professionals über ein breites, dysphagiologisches Basiswissen verfügen.

Angebot für Angehörige

04.12.2024 S. Ho

Workshop in Zihlschlacht

Bei einer Dysphagie steht der betroffene Mensch im Mittelpunkt. Abklärungen und Therapiestunden, Veränderungen der Essgewohnheiten und Menü-Anpassungen konzentrieren sich auf die Patient:in. Dabei betreffen und belasten diese Veränderungen auch das Umfeld. Der Workshop in Zihlschlacht wendet sich an Ehefrauen, Ehemänner, Familienmitglieder und weitere Interessierte.

Workshopdaten: 29.01.2025 / 26.03.2025 / 28.05.2025 / 24.09.2025 / 26.11.2025

Mehr Informationen im untenstehenden Flyer:

trotzdem auf den Rücken klopfen?!?

22.07.2024 S. Ho

Während jahrzehntelang die Lehrmeinung bestand, dass bei Fremdkörperaspiration das Klopfen auf den Rücken die Situation verschlimmern kann, zeigt eine aktuelle Arbeit auf, dass Schläge auf den Rücken bessere Erfolgschancen zeigen als beispielsweise das Heimlich-Manöver.

Hier geht's zum Artikel in "Techniken in der Notfallmedizin" von Springermedizin.

ACHTUNG BEI NICHT SUFFIZIENTEM HUSTENSTOSS

Wir sind der Meinung, dass gerade mit Dysphagie-Patient:innen differenziert vorgegangen werden muss. Wenn bekannt ist, dass der Hustenstoss eingeschränkt ist, dann reichen Schläge auf den Rücken nicht aus, um den Fremdkörper erfolgreich auszuwerfen. Das ist nur möglich, wenn der Hustenstoss ausreichend kräftig ausgelöst werden kann!

D.h. bei nicht suffizientem Hustenstoss muss allenfalls auf das Heimlich-Manöver zurückgegriffen werden.

Was hat "Speiseröhren-Asthma" mit Schluckstörungen zu tun?

11.02.2024 S. Ho

Die eoE wurde von einem Schweizer entdeckt

Im aktuellen Podcast erklärt Thomas Greuter, leitender Arzt für Gastroenterologie im Spital Wetzikon, warum Eosinophile Ösophagitis (EoE) auch Speiseröhren-Asthma genannt wird. Aber was ist es genau? Wodurch wird die Krankheit ausgelöst? Welche Therapien gibt es? Und warum tritt sie auffallend häufig bei gut gebildeten, jungen Männern auf?

Hier geht's zum Podcast...

Presbyphagie – Schluckbeschwerden im Alter

30.12.2023 S. Ho

FAZIT

Anita Guggisberg ist ein äusserst übersichtlicher Ratgeber gelungen! Er spiegelt den aktuellen Stand der Wissenschaft auf leicht verständliche Art und Weise wider. Anita hat es geschafft, zu vereinfachen, ohne zu simplifizieren oder gar zu verfälschen. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung zur Aufklärung von Patient:innen und Angehören oder zur Schulung von Pflegefachpersonen.

Hier geht's zum Verlag oder zu einem Blick ins Buch...

Rezension des Ratgebers

Im Ratgeber «Presbyphagie» thematisiert Anita Guggisberg den normalen Schluckablauf und die normalen Veränderungen der Schluckfunktion im Alter. Das normale Schlucken grenzt die Schweizer Logopädin mit langjähriger Erfahrung im Bereich Dysphagie von therapiebedürftigen Schluckstörungen ab. Anschaulich werden Bilder und übersichtliche Tabellen verwendet. Sie verwendet eine leicht verständliche Sprache oder erklärt die gängigen Fachbegriffe im Fliesstext oder im Glossar am Ende des Ratgebers.

Der Ratgeber gibt Tipps und Tricks, die bei Presbyphagie oder milden Schluckstörungen angewendet werden können. Die Autorin streicht dabei sowohl die möglichen Auswirkungen auf Funktion als auch die Lebensqualität der Betroffenen heraus. Gleichzeitig betont sie, wie wichtig eine fachgerechte Abklärung und falls nötig eine Behandlung im interdisziplinären Team von Arzt, Logopädin, Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin, Apotheker und weiteren Disziplinen ist.

Die Leser:innen erhalten eine übersichtliche Zusammenstellung über die Ursachen von Schluckstörungen im Alter oder die Folgen von unbehandelten Schluckstörungen. Abgerundet wird der rund 60-seitige Ratgeber durch einen Überblick über diagnostische Schritte (klinisch und bildgebend) und die unterschiedlichen, therapeutischen Möglichkeiten.

Der Ratgeber eignet sich aus meiner Sicht einwandfrei zur Aufklärung und Sensibilisierung von Fachleuten in der Pflege von geriatrischen Personen. Pflegende lernen beispielsweise, warum die in vielen Institutionen verwendeten Schnabelbecher nicht verwendet werden sollen und dass das Eindicken von Flüssigkeiten nur eine Möglichkeit unter vielen weiteren therapeutischen Optionen darstellt.

Die vielfach unterdiagnostizierte, «stille Aspiration» wird thematisiert – leider fehlt zu diesem Thema ausserhalb des Fliesstextes ein separater und ausführlicher Hinweis, damit Angehörige oder Pflegende diese Gefahr nicht übersehen. Bei allen anderen Themen wurden wichtige Merksätze übersichtlich dargestellt oder wertvolle Zusammenfassungen am Ende des Kapitels angeboten.

Logopädie auf der Intensivstation...

30.12.2023 S. Ho

...IST WEIT MEHR ALS bloss REDUKTION DER SPITALAUFENTHALTSTAGE

Das Thema des Europäischen Tags der Logopädie lautete dieses Jahr «Logopädie in der Intensiv- und Notfall-Medizin». Damit wurde hervorgehoben, dass die logopädischen Fachkräfte nicht nur in Rehakliniken einen wichtigen Beitrag zur Rehabilitation leisten, sondern bereits auf der Intensivstation richtungsweisenden Einfluss ausüben.

Die Fachzeitschrift des Berufsverbandes logopädieaustria, «logoTHEMA», hat sich in der Winterausgabe ebenfalls diesem Thema gewidmet. Neben Artikeln zur Validierung des Gugging Swallowing Screen GUSS ICU nach Extubation oder zur Evidenz von logopädischer Arbeit auf der Intensivstation, hat Hans Schwegler einen praktischen Blick auf die logopädische Tätigkeit geworfen.

Sein Artikel verbindet in leicht lesbarer Weise die Expertensicht mit der Sicht der Patientinnen und Patienten. Es gelingt ihm als ausgewiesenem Experten, die wichtigsten Punkte des Trachealkanülenmanagements (TKM) in der Frühphase bei beatmeten Patienten knapp und doch präzise zusammenzufassen. Mit einem aktiven und progressiven TKM ist es nicht nur möglich, die negativen Auswirkungen und Folgeschäden einer Intubation oder Langzeitbeatmung zu reduzieren. Indem er die Sicht von Betroffenen eindrücklich schildert, zeigt er auf, wie damit dem Menschen im Intensivbett Lebensqualität zurückgegeben wird und gleichzeitig Komplikationen verhindert werden können.

Expertenmeinung zum Management von Dysphagiepatienten auf der Intensivstation

10.12.2023 H. Sch.

kritische rezension des artikels

Da Dysphagien auf Intensivstationen nach wie vor wenig beachtet werden, steigt für die Betroffenen das Risiko für ernsthafte Komplikationen wie Pneumonien, Mangelernährungen, Dehydratation oder längere Nahrungskarenzen. Das führt einerseits zu Verschlechterung der Lebensqualität der Betroffenen, anderseits durch verlängerte Aufenthaltsdauern zu Kostensteigerung im Gesundheitswesen. Der Artikel im Journal of Critical Care: «Management of swallowing disorders in ICU patients – A multinational expert opinion» überzeugt durch die umfangreiche Literatur, die für dieses Thema zusammengetragen wurde. In verschiedenen Tabellen wird die wissenschaftliche Evidenz zu Screeningverfahren und verschiedenen therapeutischen Interventionen beschrieben und klassifiziert. Als praktische Hilfe für den klinischen Alltag haben die namhaften Autoren zwei Algorithmen entworfen:

- für extubierte Patient*innen

- für tracheotomierte Patient*innen

In beiden Gruppen sind Dysphagien besonders häufig nachgewiesen. Der Artikel ist absolut lesenswert für alle, die auf der Intensivstation arbeiten. Er unterstreicht die enorme Bedeutung des Themas und eignet sich für noch nicht optimal aufgestellte Teams mit der eindeutigen Evidenz, die nötige finanzielle und personelle Unterstützung zu erreichen.

Der Algorithmus für das Vorgehen bei Tracheotomierten zeigt übrigens Parallelen zum Algorithmus im Buch «Trachealkanülen-Management» von Hans Schwegler. Insbesondere die Empfehlung zur frühen Verwendung von Sprechventilen, auch bei invasiv Beatmeten ist sehr erfreulich. Gerade darin schlummert auf den Intensivstationen sehr viel Potential zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen und zur Vermeidung von Komplikationen durch zu lange gecuffte Trachealkanülen.

Quelle: Rudolf Likar, et al., Management of swallowing disorders in ICU patients - A multinational expert opinion, Journal of Critical Care, Volume 79, 2024, 154447, ISSN 0883-9441, doi.org/10.1016/j.jcrc.2023.154447.

Eindickpulver auf der MiGeL

MIGEL: Mittel- und Geräte-Liste

13.06.2023 S.Ho.

Seit Herbst 2022 sind Eindickpulver wie ThickenUP® clear und andere Instant-Dickungsmittel auf der MiGeL der Schweizerischen Krankenversicherer registriert. Deshalb werden die Kosten von der Grundversicherung der Krankenkasse übernommen.

Zur Kostenübernahme ist eine ärztliche Verodnung nötig. Diese finden Sie hier:

Weitere Informationen zu Eindick-Pulvern hier.

Buchbesprechung und -empfehlung

06.08.2022 H.Sch.

Schluckdiagnostik ist DIE Voraussetzung für eine effektive Schlucktherapie

Genau! Deshalb hat ein erfahrenes und kompetentes Duo bestehend aus Jochen Keller und Herbert F. Durwen das noch druckfrische Werk zur Schluckdiagnostik herausgegeben. Es besticht durch seinen umfassenden Überblick zu den aktuellen diagnostischen Möglichkeiten (mit besonderer Berücksichtigung der FEES) und ganz besonders durch den äusserst gelungen Praxisbezug mittels vieler Originalvideos, die zu den insgesamt 22 Kasuistiken online abrufbar sind.

Ein rundum gelungenes Werk, das nicht nur Berufseinsteigern wertvolle Grundlagen und Zusammenhänge zu vermitteln vermag, sondern auch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen das eine oder andere Aha-Erlebnis bescheren kann.

Mehr Infos und Blick ins Buch hier

Schwerpunktthema "Logopädie auf der Intensivstation"

09.07.2022 H.Sch.

Die aktuelle Ausgabe FORUM LOGOPÄDIE des Schulz-Kirchner Verlags widmet sich dem Schwerpunktthema Intensivstation. Dabei werden die Rolle der Logopäd*in auf der Intensivstation, das Thema Dysphagie, das Trachealkanülenmanagement oder die Möglichkeit des Sprechens selbst bei beatmeten Patienten unter die Lupe genommen. Hans Schwegler hat sich die Ausgabe kritisch angeschaut...

Der Weg zurück...

30.05.2022 S. Ho.

Eindrücklich, einfühlsam und differenziert schildert die Autorin Helene Aecherli in der Frauenzeitschrift Annabelle den Weg der Rehabilitation eines Menschen, der unter (very) long Covid leidet... Der Artikel ist unter Mitarbeit der Leitung Logopädie in Nottwil, Sarah Stierli, entstanden.

Therapeutische Entscheidungsfindung zur Ernährung von aspirierenden Patienten

11.05.2022 S. Ho..

Das Forschungslabor für Schluckstörungen der Universität von New Mexico hat anhand von Fakten einen Rahmen für die Risikoabwägung bei der Arbeit mit Personen mit prandialer, also Dysphagie-assoziierter Aspiration vorgeschlagen.

Lesen Sie mehr zum B-O-L-U-S-System für die therapeutische Entscheidungsfindung bei Dysphagie hier...

Komplikationen nach Intubation oder Tracheotomie

26.04.2022 H.Sch.

Dass längere Intubationen schwerwiegende Folgen für die pharyngo-laryngealen Strukturen und Funktionen haben können, ist in der Literatur schon vielfach thematisiert worden. Ein neuer Artikel von ausgewiesenen Dysphagie-Experten aus England fasst die aktuelle Evidenz bestechend klar zusammen.

Intubationen (mit den in der Folge oft notwendigen Tracheotomien) sind verbunden mit einer hohen Prävalenz von laryngealen Verletzungen (57 – 83%), Dysphonien (um 80 %), Schmerzen (76%) und Dysphagien (49%). Häufigkeit und Schweregrad dieser Beeinträchtigungen hängen direkt mit der Intubationsdauer zusammen. Dies zeigte sich gerade auch bei den Covid-Betroffenen mit den oft langen Intubations- und Beatmungszeiten.

Die beiden Autoren betonen, dass pharyngo-laryngeale Verletzungen und Dysfunktionen auch heute noch oft unentdeckt und unbehandelt bleiben. Schwerwiegende Komplikationen wie misslingende Extubationen, Aspirationspneumonien aufgrund von Dysphagien, reduzierte Hustenfunktion mit Sekretverhalt können die Folgen sein. Es resultieren verzögerte Erholung der Betroffenen, längere Aufenthalte auf Intensivstationen, höhere Kosten bis hin zu erhöhter Mortalität.

Um solche teils schwerwiegende Komplikationen zu reduzieren, sollten nach Extubation endoskopische Kontrollen der betroffenen Strukturen sowie professionelle Diagnostik (und gegebenenfalls Therapien) der Stimm- und Schluckfunktion zwingend durchgeführt werden. Das bedingt den routinemässigen Einbezug von LogopädInnen auf der Intensivstation im Rahmen einer multiprofessionellen Zusammenarbeit. Schon bei tracheotomierten invasiv beatmeten Patientinnen und Patienten kann mittels Entcuffen der Trachealkanülen und dem Einsatz von Sprechventilen mit der Arbeit an Stimme und Schlucken sehr effektiv begonnen.

Link zum englischen Originalartikels hier

Der Artikel besticht durch seine Klarheit und durch die umfangreich verarbeitete aktuelle Literatur. Wer immer sich mit Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation beschäftigt oder Unterstützung braucht für die dringende Beachtung der genannten Problematik: Dieser Artikel liefert überzeugende Argumente.

Literatur:

Wallace, S., & McGrath, B. A. (2021). Laryngeal complications after tracheal intubation and tracheostomy. BJA education, 21(7), 250–257. https://doi.org/10.1016/j.bjae.2021.02.005

Von Patienten getestet!

15.02.2022 S.Ho.

Manche Menschen sind auch nach Spitalaustritt zuhause weiterhin auf eine modifizierte, feuchte oder gar pürierte Kost angewiesen. Bernd Ackermann, der Küchenleiter der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung weiss, dass die richtige Ernährung nicht nur das Schlucken erleichtern sondern auch die Lebensqualität verbessern kann. Aus diesem Grund hat er ein Kochbuch mit Rezepten vom Frühstück bis zum Nachtessen geschrieben. Hier gibt's einen Blick ins Buch.

Übrigens wurden die Rezepte bereits von Patienten getestet und haben grosses Lob erhalten!

Das Buch ist überall, wo es Bücher gibt, erhältlich.

Ist die pharyngeale Phase willkürlich modulierbar?

21.12.2021 H.Sch

Schlucken ist ein hochkomplexer, aber zugleich äusserst spannender Vorgang. Das wissen wir alle aus unserer täglichen Arbeit. Die Forschung zeigt uns immer wieder neue Erkenntnisse, die für unsere Arbeit mit den Dysphagiepatientinnen und -patienten wichtig sein können. Eine solche Arbeit stammt von Dr. Katharina Winiker. Sie stellt darin die Frage, ob und inwieweit das pharyngeale Schlucken willentlich verändert werden kann. Für unsere therapeutische Arbeit ist dies eine sehr zentrale Frage. Der interessante Artikel ist hier zu finden.

Katharina Winiker hat selber einige Jahre als Dysphagietherapeutin gearbeitet, bevor sie in Neuseeland bei Prof. Maggie-Lee Huckabee erfolgreich promoviert hat. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Schweizer Hochschule für Logopädie in Rorschach.

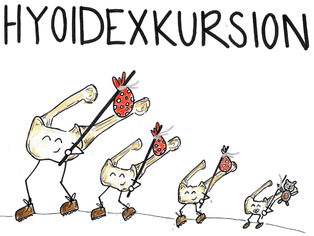

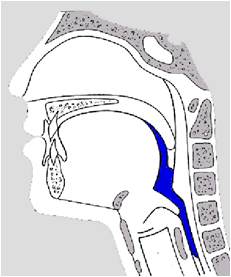

Hyoid-Bewegung: Quo vadis?

13.03.2021

In englischen Artikeln findet man Begriffe wie:

hyoid bone displacement, hyoid excursion, hyoid elevation oder hyoid movement.

In deutschen Büchern oder Artikeln sind Ausdrücke wie Hyoid-Verlagerung, Hyoid-Exkursion, Hyoid-Elevation oder Hyoid-Bewegung zu finden.

Dabei ist zu beachten, dass die Begriffe wie Elevation und Exkursion nicht synonym zu verwenden sind, sondern die Elevation bezieht sich ausschliesslich auf die Hebung nach oben. Wenn die physiologische Auslenkung des Zungenbeins, die eine schräg nach oben und nach vorne Verlagerung des Hyoids beinhaltet, gemeint ist, dann ist der Begriff der Hyoid-Elevation nicht angebracht. Sowohl die passive Umlegung der Epiglottis wie auch das Aufziehen des oberen Speiseröhren-Sphinkters würde durch eine ausschliessliche Hebung des Hyoid und Hyoid-/Larnyx-Komplexes (also bei fehlendem Zug nach vorne) nicht ausreichend funktionieren.

Damit der Schluckakt normal ablaufen kann, braucht es sowohl Kontraktion von Muskelfasern, die den Hyoid-Komplex nach oben und gleichzeitig Fasern, die nach vorn ziehen.

Die physiologische Auslenkung nach vorwärts-aufwärts erfolgt durch:

Vorwärtszug

- M. digastricus (anteriorer Anteil) innerviert durch HN V

- M. geniohyoideus innerviert durch Ansa cervicalis profunda C1 und C2

- M. mylohyoideus innerviert durch HN V

Aufwärtszug = Hebung = Elevation

- M. digastricus (posteriorer Anteil) innerviert durch HN VII

- M. stylohyoideus innerviert durch HN VII

Das Zusammenspiel der kurzen Muskelfasern im Mundboden und der langen Fasern vom Hyoid zur Schädelbasis ist sowohl diagnostisch wie auch therapeutisch relevant! In diesem Sinne sind die oben genannten Begriffe differenziert und keineswegs synonym zu verwenden.

Fragen und Antworten rund um Dysphagie

24. Februar 2021

Was wir immer schon wissen wollten rund um Diagnostik und Therapie hat das Team von Ulrike Frank, Petra Pluschinski, Andrea Hofmeyer und Stefanie Duchac in Zusammenarbeit mit weiteren Dysphagie-Spezialistinnen zusammengetragen. Aus der Schweiz haben Meike Brockmann, Sabina Hotzenköcherle und Hans Schwegler mit Ihrem Wissen beigetragen. Erscheinungstermin: 16.03.2021

Ist pürierte Kost für Demenzpatienten das Richtige?

Physiotherapeuten rehabilitieren Patienten mit Demenz, wenn sie Probleme beim Gehen zeigen. Ergotherapeutinnen rehabilitieren Patienten mit Demenz, wenn sie Schwierigkeiten mit Aktivitäten des täglichen Lebens zeigen (Ciro et al., 2014). Und was tun Sprachtherapeuten bei Dysphagie von dementen Menschen? Lesen Sie mehr...